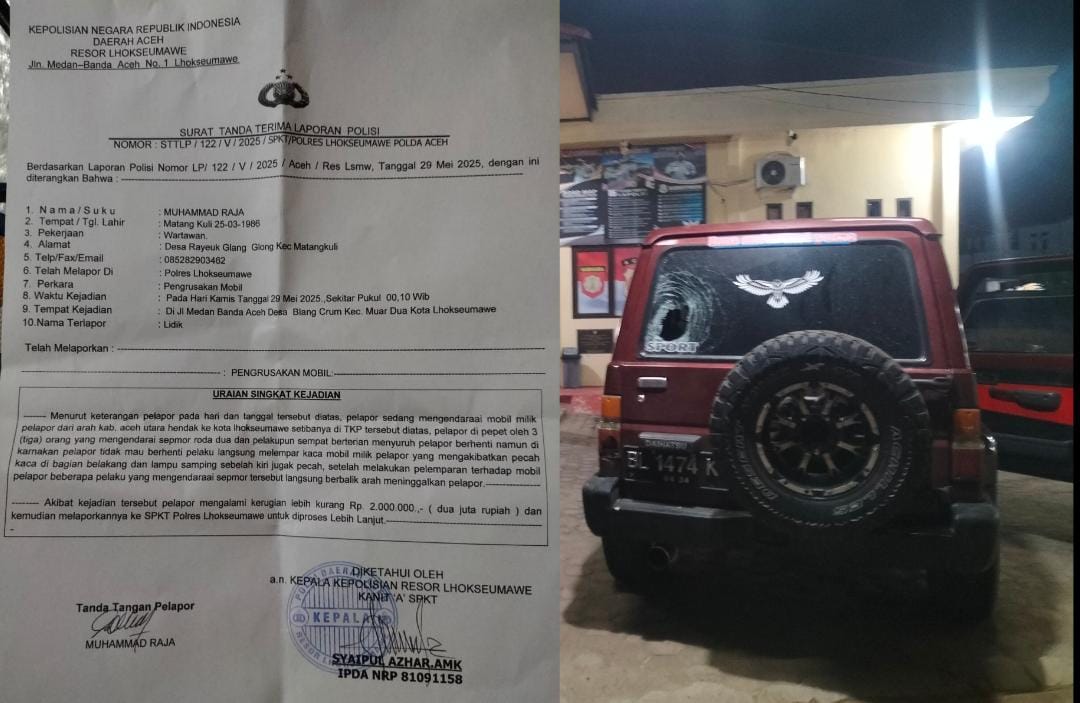

Semangat yang Tak Lapuk di Balik Dinding Kayu Meunasah Tua Gampong Deah Pangwa

Foto : Meunasah Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh | LIPUTAN GAMPONG NEWS

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Di tepian pantai utara Pidie Jaya, tempat angin berhembus membawa cerita masa lalu dan laut menyimpan gema azan, berdirilah Meunasah Gampong Deah Pangwa, sebuah bangunan sederhana yang menyimpan nilai luhur sebuah peradaban lokal. Ia bukan sekadar tempat bersujud, melainkan tonggak peradaban spiritual dan sosial yang tumbuh dari akar tradisi, semangat gotong royong, dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Keberadaannya menjadi penanda bahwa gampong ini pernah dan terus hidup bersama nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur.

Pembangunan meunasah ini bermula sekitar 58 tahun yang lalu, ketika Keuchik T.M. Gade bin Teuku Puteh, atau yang dikenal sebagai Ampon Keuchik Muhammad Gade, memimpin Deah Pangwa dengan ketegasan yang berbalut kasih rakyat. Di bawah kepemimpinannya, gagasan tentang pentingnya ruang ibadah yang inklusif dan fungsional mencuat, dan didukung penuh oleh tokoh-tokoh masyarakat. Apa yang mereka bangun bukan hanya bangunan fisik, tapi juga sebuah kesepakatan batin, bahwa agama, adat, dan solidaritas adalah jantung dari kehidupan bermasyarakat.

Pilar-pilar kayu pertama meunasah ditegakkan bukan dengan modal proyek atau tender, melainkan dengan tangan-tangan rakyat yang ikhlas. Tgk. H. Sulaiman Bendeh, T.H. Zainal Abidin, Mahmud Amin, T.H. Sulaiman, dan Mukim Syahkubat adalah sosok-sosok yang namanya mungkin tak tercatat di arsip negara, tetapi di sanubari rakyat, mereka adalah arsitek sejarah. Mereka hadir bukan hanya dengan ide, tetapi juga tenaga dan kepercayaan bahwa pembangunan spiritual adalah fondasi utama membangun manusia dan masyarakat.

Tradisi pemilihan pemimpin kala itu pun sangat berbeda dengan era demokrasi kontemporer. Seorang keuchik tidak dipilih berdasarkan suara terbanyak, tetapi berdasarkan musyawarah ulama dan tokoh adat, dengan seleksi ketat terhadap integritas, kecakapan, dan keberpihakan pada umat. Ampon Keuchik Muhammad Gade menjalani peran tersebut selama tiga dekade lebih, mengawal gampong dalam gelombang perubahan tanpa kehilangan jati diri.

Estafet kepemimpinan kemudian berpindah kepada Keuchik Muhammad Amin bin Puteh (Ayah Min), yang meneruskan amanah dengan kesederhanaan dan dedikasi selama 12 tahun. Setelahnya, kepemimpinan beralih ke Keuchik Usman, Keuchik Ismail Sulaiman dan Keuchik Munawir Sulaiman Bendeh dalam masa satu periode masing-masing. Kini, Keuchik Ishak Syahkubat, S.E., anak dari Almarhum Mukim Syahkubat, melanjutkan tradisi kepemimpinan itu, menjembatani masa lalu dan masa depan Gampong Deah Pangwa.

Awalnya, meunasah berdiri di pekarangan Masjid Al-Ikhlas, namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan masjid besar untuk shalat Jumat, masyarakat mengambil keputusan penting membangun masjid baru dan memindahkan meunasah ke tanah Meusara. Pilihan ini tidak sekadar efisiensi ruang, tetapi cerminan bagaimana masyarakat mampu menyesuaikan diri secara kultural dengan tantangan zaman tanpa melupakan akar mereka.

Proses pembangunan meunasah menyimpan kisah perjuangan yang luar biasa. Warga desa menebang kayu di hutan, mengangkutnya dengan cara dihanyutkan melalui sungai karena tidak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan. Pembayaran upah tukang tidak dilakukan dengan gaji tetap, melainkan dengan padi dan sedikit uang yang dikumpulkan dari masyarakat. Inilah bentuk ekonomi solidaritas yang menyatu dalam budaya Aceh di mana kerja adalah bentuk ibadah dan gotong royong adalah modal utama.

Lima orang tukang, yakni Utoh Lah (kepala tukang), Utoh Imum Muhammad Nur, Utoh Makam, Utoh Aceh, dan Utoh Polem Puteh, menjadi ujung tombak pembangunan fisik meunasah. Mereka adalah para ahli bangunan tradisional yang menggunakan ilmu turun-temurun, menjadikan meunasah ini bukan sekadar struktur fungsional, tetapi juga karya seni arsitektur yang mencerminkan jiwa masyarakatnya. Hingga kini, Utoh Imum Muhammad Nur masih hidup dan menetap di Gampong Grong-Grong, menjadi saksi hidup dari masa emas pembangunan itu.

Keberadaan meunasah tidak terhenti sebagai tempat ibadah harian semata. Ia menjadi pusat kegiatan keagamaan, musyawarah, dan perayaan hari-hari besar Islam. Anak-anak diajarkan huruf hijaiyah, orang tua bermusyawarah tentang kemaslahatan, dan masyarakat menyatukan langkah dalam ritual serta tradisi. Meunasah menjadi ruang kolektif yang memelihara harmoni dan menguatkan identitas komunitas.

Sebagai bentuk pengakuan atas nilai sejarah dan budayanya, Meunasah Deah Pangwa kini telah diusulkan menjadi situs cagar budaya. Pengusulan ini bukan sekadar untuk legalitas administratif, tetapi upaya untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menyentuh dan merasakan warisan leluhur mereka secara utuh dengan kayu tua yang masih berdiri, dengan suara-suara tadarus yang menggema, dan dengan kenangan akan perjuangan masyarakatnya.

Dalam sudut pandang seorang budayawan, Meunasah Deah Pangwa adalah cerminan dari sebuah peradaban lokal yang hidup, bergerak, dan berakar kuat pada nilai-nilai kolektif. Ia mengajarkan kita bahwa sejarah tidak hanya disimpan dalam buku, tetapi hidup dalam bangunan, dalam adat, dan dalam jiwa masyarakat yang saling merawat.

Maka, keberlangsungan meunasah ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya bagi warga Deah Pangwa, tetapi bagi siapa saja yang mencintai sejarah, menghargai budaya, dan mengakui bahwa peradaban besar dimulai dari desa kecil yang menjunjung nilai, menghormati leluhur, dan menjaga warisan dengan cinta dan hormat. (TS)